数週間前にStewart BrandからあるEメールが来た。僕がまだWorld of Warcraftをプレイしているか、そして小説「DAEMON」は読んだかを尋ねる内容だった。僕はWorld of Warcraftはまだやっていたものの「DAEMON」は読んでいなかった。これども、アマゾンのおかげで数日後にはもう読んでいた。

何年も前に、MUD(マルチ・ユーザー・ダンジョン)と、それが現実世界の人々に対して与える強い影響力について考えていたことを思い出した。MUDは最初のMMORPG(多人数参加型のオンラインのロール・プレイング・ゲーム)で、僕はそれにハマッている人を何人か知っていた。そして、僕もハマッた。(僕の名前がWiredに初めて登場したのも、1993年にHoward RheingoldがKevin Kellyと書いたMUDに関する記事で、僕の熱中ぶりに言及した時だったと思う。)人々はMUDの世界で結婚したり、離婚したり、仕事をクビになったり、アイディアを共有しあったりしていた。僕がプレイしたいくつかのMUDは、ゲーム内で出会う人々を介して、現実世界とつながっていた。

MUDというものはWorld of WarcraftよりもSecond Lifeに近く、プレイヤーは部屋やモンスターやオブジェクトを作り出すことができた。MUDに参加するということは、そのゲームをプレイしている人々の知性の凝集体に足を踏み入れるようなものだった。そこには参加者各自が現実世界の知識を駆使して作り出すクエストがあった。そうした彼らの世界でプレイすることは、彼らの脳内を歩きまわるようなものだった。いろいろなところから来た人々が、多種多様なテーマと目的を掲げたMUDを共作していく中で、これらの世界は融合しあい、衝突しあっていた。

MUDはその後MMORPGの進化経路上のどこかの時点で分岐し、オブジェクトや世界を創出することを好む人はほとんど、ゲームも作り出すことはできるものの主には世界の創出がその活動となるSecond Lifeのような場に移っていった。これに対して、いわゆるゲーマー層は、ゲームのプレイ面が高度に洗練される一方でプレイヤーによるコンテンツ作成がまったくできないWorld of Warcraftのようなゲームに移行した。(後者の開発陣は元熱狂的MUDプレイヤーだらけだったりするけれど。)

僕は今よりもMUDを活発にプレイしたり解析したりしていた頃に、次のようなイメージを抱いていた―。MUDの世界をちょいと裏返し、自分自身がそのMUDだと想像してみると、ゲームのプレイヤーたちは現実世界における自分の手駒やインターフェースのようなものにあたる。彼らはコンテンツを入力し、世界を創出し、現実世界を自分に教えてくれる。そして自分のことを友人たちに宣伝してくれる。彼らがゲームの経験値を稼ぐことに熱中し、よりのめり込んでくれることで、彼らは自分に糧となるものを提供し続け、生かし続けてくれる。彼らは彼ら自身ののめり込み先として、あるいはこれまでの投資を無駄にしないようにするために、サーバーを用意したり使用料を払ってくれたりもする。そしてMUDである自分が爆発的な人気を得ることができれば、プレイヤーの中には自分のDNAコードを使った新しいMUDを派生させる者が出てくる。自分の複製ともいえる存在が誕生するわけだ。

コアなプレイヤーたちはオープンソースである自分のソースコードを解析して、進化させ続けてくれる。コードの魔術師たちが自分のコードを使った個々のMUDを教育し、それぞれに個性を持たせてくれる。そしてそれをプレイするプレイヤーたちが、現実世界における自分の存在証明になるのだ。

ゲーマー層のほとんどが、企業の管理下にある開発チームによってデザインされたクローズドソースのゲームに移行した時、僕はこのような夢を見るのをやめてしまった。このように進化するだろうと僕が想像していた「生きた」状態ではなくなってしまったからだ。

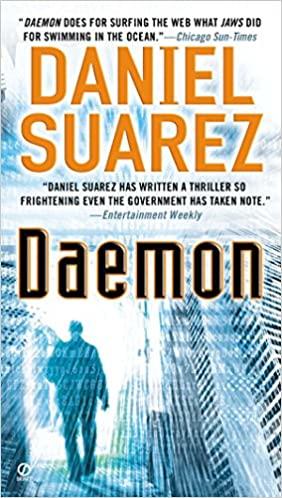

ところが「DAEMON」を読んだことで、その夢が舞い戻ってきた。著者Leinad Zeraus氏の描く物語では天才MMOデザイナーの死後、彼の作り出した巨大なコンピュータデーモンが世界を乗っ取っていくことになる。これはいろいろな意味で僕が想像していた構図に似ているけれど、著者は恐ろしげなひねりを加えたうえで、スケールを遥かに遥かに大きなものにしている。これだけ感銘を受けた本は久しぶりに読んだ気がする。著者は「Fortune 100社と取引のある独立系システムコンサルタントで、防衛、金融、エンターテイメントの各業界向けの企業用ソフトウェアのデザイン実績をもつ」そうだ。その経験を活かして著作に抜群のリアル感と説得力を持たせつつ、なおかつ強烈なインパクトを与えてくれる。

読んでいて非常に楽しめた本なので、ネットやゲームが好きな人なら誰にでもオススメしたい。でもって、それらが好きじゃない人たちにもオススメしたい。これを読めば、こういったことのすべてを理解しておくことが重要であるということがわかる。手遅れになる前にね。

![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)