「それはweb3じゃない」「こっちが本物のweb3だ」といったやり取りをSNSで見ることがあります。web3の定義はそれほど重要でしょうか?

僕は、web3はムーブメントなのだから、みんなに「Joinしようよ」「Buildしようよ」と呼びかけるほうが大切だと考えています。web3のイメージを参加するそれぞれが持っていればいい。

今回のブログでは、正しい定義ではなく、僕が思う「web3」について書きます。

なぜweb3は注目を集めるようになったのか?

先日「web3とは」という動画をUPしました。みなさんからたくさんの意見をいただくなど、web3が注目を集めていることを実感しています。

VIDEO

動画では"わかりやすさ"が必要なので、むずかしい話はしていません。なので、文章では少し詳しく書こうと思います。

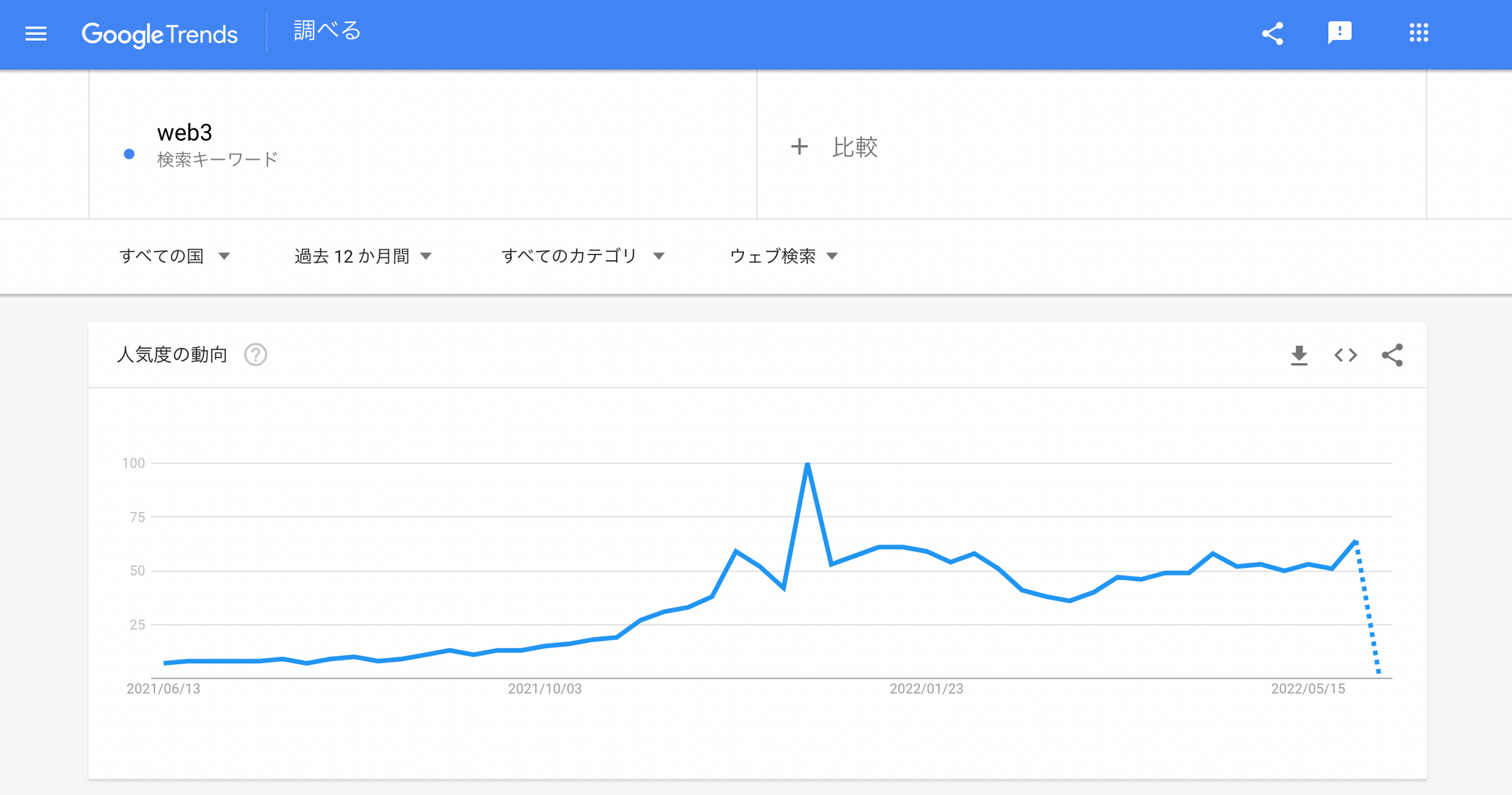

web3が注目を集めるようになったのは、実はつい最近のことです。キーワードの検索数の推移がわかる「Googleトレンド 」では、2021年10月頃から急上昇しているのがわかります。

なぜ、この時期にweb3が注目を集めるのようになったのか?

一つのきっかけは、アメリカの有名なベンチャーキャピタルであるAndreessen Horowitz(アンドリーセン・ホロウィッツ、略称「a16z」)のパートナーであるChris Dixon (クリス・ディクソン)が書いたブログです。

彼らは、Web3を次のように表現しています。

Web3 is the internet owned by the builders and users, orchestrated with tokens.

Web3とは、(Web3の)ビルダーとユーザーが所有するトークンでつくられるインターネットである。

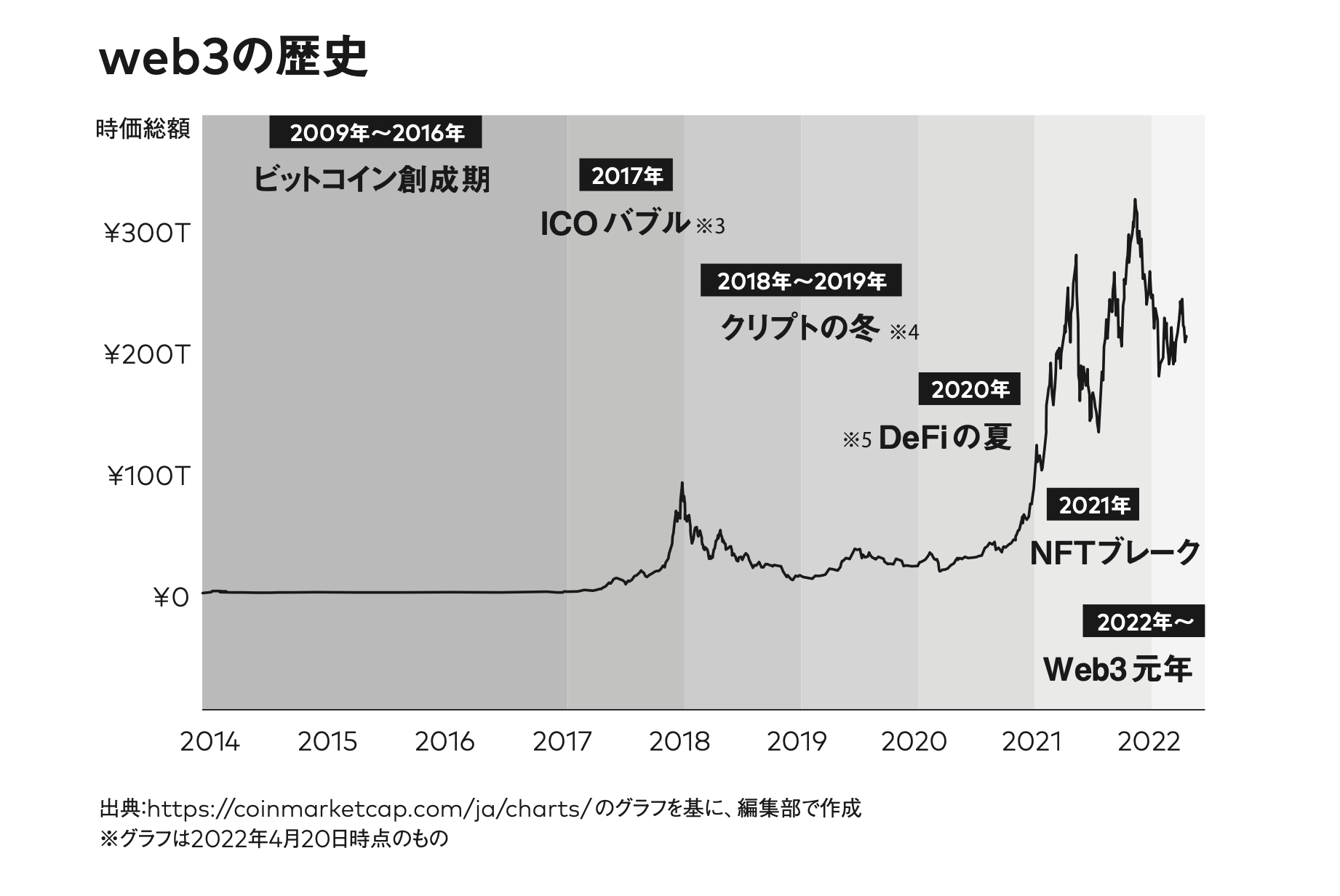

ここでいうトークンは、仮想通貨(暗号資産)やNFTなどのブロックチェーン上にあるトークンを指しています。2021年は、NFTが世界中でブレークして、トークンの時価総額が急上昇した年でした。

NFTだけではなく、DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)やDAOなど新たな仕組みが登場し、これまでの仮想通貨やクリプトなどの言葉では、とても表現できないようなことが次々と起こっていたタイミングでした。

そこに「web3」という"ちょうどいい言葉"があるじゃないか、となったのだと思います。一気に「web3」という言葉が世界へ広まりました。

イーロン・マスクとジャック・ドーシー

キーワード検索回数の推移を見ると、2021年12月にピークを迎えているのがわかります。そこで何が起こっていたかというと、著名な起業家であるイーロン・マスクとジャック・ドーシーがTwitter上で次のようなやり取りを行いました。

マスクが「誰かweb3を見たことある? 私は見つけられない」とツイートしたのに対して、ドーシーは「たぶん、aとzの間のどこかにあると思うよ」と返信しました。

これは、web3という言葉を流行らせたAndreessen Horowitzへの皮肉です。「a16z」と表記することから、ドーシーの「aとzの間」は明らかにAndreessen Horowitzに対する発言でした。

ドーシーは次のようにもツイートしています。

"web3"はみんなのものじゃない。VCとVCが出資する企業(LP)のものだ。web3も彼らのインセンティブで、結局は集中型エンティティに別のラベルを貼り直しただけのものになる。あなたが入ろうとしているものについて知ってください...

なぜドーシーがこんなことを言うかというと、「web3」という用語はそもそもブロックチェーン技術によって実現されるはずだった、新たな分散型のweb世界を表す言葉だったからです。

それがクリプト関連の企業に積極的に投資して、トークンを多く保有するAndreessen Horowitzによって、結局のところ中央集権的になっているじゃないか、という批判でした。

二人が意図していないことだと思いますが、結果的にこのマスクとドーシーのやり取りによって、web3が世界に知られる言葉となりました。

「Web3.0」と「web3」の違い

そもそも「Web3.0」なのか、「web3」なのか、迷う人も多いと思います。

「Web3.0」は、いわゆる「Web2.0」の延長線上にあるセマンティックWebを指すのが一般的です。semanticは「意味的な」という単語で、次のように説明 されます。

セマンティックWebとは、Webページに記述された内容について、それが何を意味するかを表す「情報についての情報」(メタデータ)を一定の規則に従って付加し、コンピュータシステムによる自律的な情報の収集や加工を可能にする構想。1998年にWeb(WWW:World Wide Web)の創始者であるティム・バーナーズ・リー(Timothy J. Berners-Lee)氏が提唱し、同氏の主導するWeb関連技術規格の標準化団体W3C(World Wide Web Consortium)内のプロジェクトとして推進された。

「web3」は、もともとはEthereumの共同創業者だったギャビン・ウッド(現在はPolkadotの創設者)が2014年に提唱したアイデアで、「ブロックチェーンに基づく分散型オンラインエコシステム」を指していました。

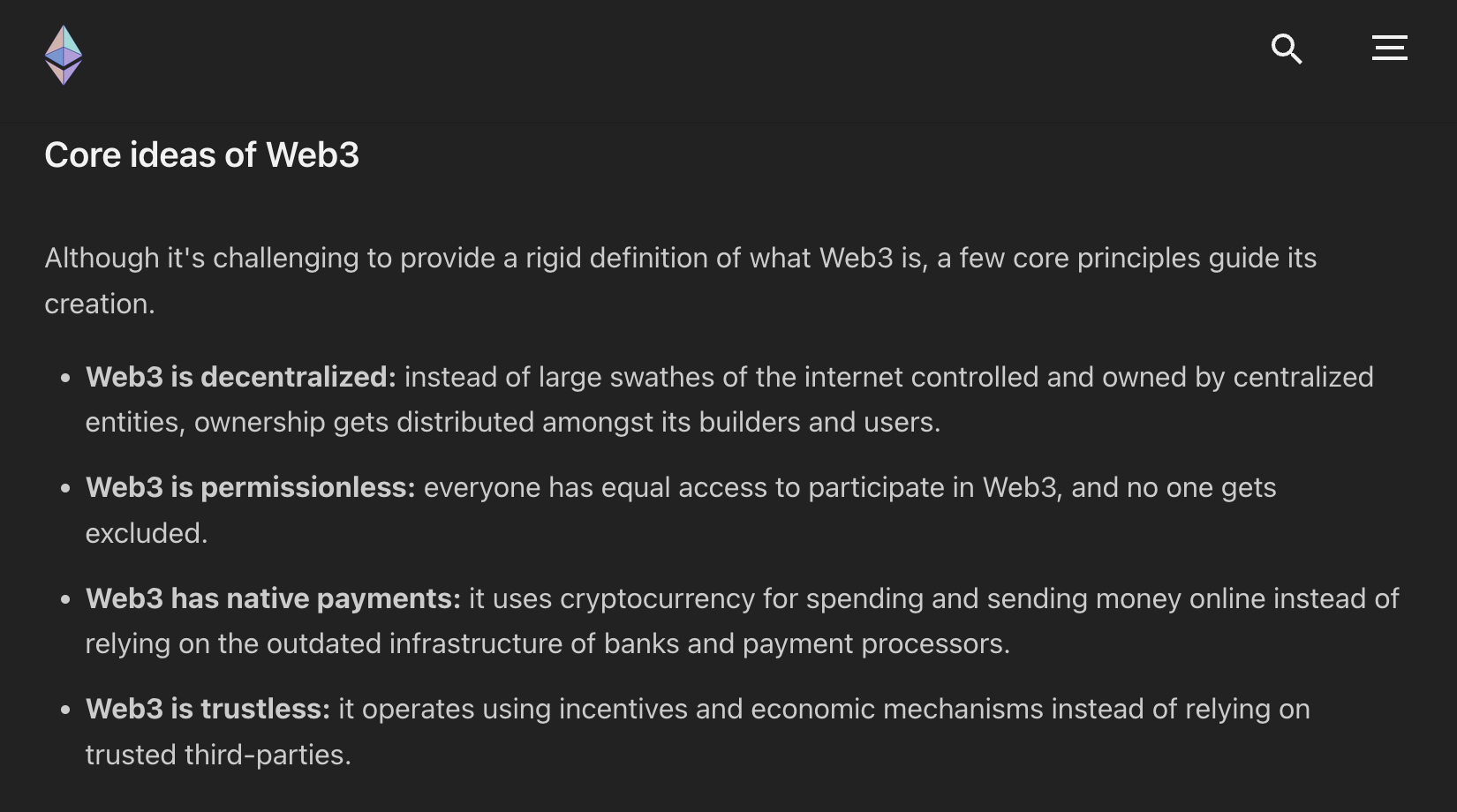

Ethereumでは、次のようにWeb3を紹介 しています。

「Web3は分散化されている」「Web3はパーミッションレス(誰でもアクセス可能)」「Web3にはネイティブの支払い手段がある」「Web3はトラストレス(サードパーティに依存しない)」というのがコアとなるアイデアです。

そうした中、2021年NFTブームとともに登場した新たな定義が、先ほど紹介したような「Web3とは、(Web3の)ビルダーとユーザーが所有するトークンでつくられるインターネットである。」というものです。

「web3」を厳密に定義することはむずかしく、さまざまなアイデアと交わりながら、グローバルに新たなキーワードとして広まりました。

ちなみに一つだけ補足すると、日本政府が目指す自由なデータ流通を目指すWebアーキテクチャー「Trusted Web」というものがあります。

こちらの記事 では、次のように説明されています。

Trusted Webとは、インターネットを使ってデータのやり取りなどをする際に、データや相手を検証しやすくしたり、相手に開示するデータをコントロールできるようにしたりといった、信頼の仕組みをあらかじめ埋め込んだデジタル基盤である。現在のインターネットでは、ブロックチェーン技術などを活用する特定のサービスを使えば実現することは可能だが、誰でも広く活用できるデジタル基盤は整備されていない。

そこで政府は2020年10月に内閣官房デジタル市場競争本部に「Trusted Web推進協議会」を設置しTrusted Webの実現に向けた議論を開始し、2021年3月にTrusted Webの機能などをまとめた「Trusted Web ホワイトペーパーVer1.0」を公開した。2021年度から開発を始め、2030年までにはインターネット全体での実装を目標としている。

「web3」と同じブロックチェーン技術を使った試みではありますが、中央集権的なアプローチであり、トークンやNFTなどの金融的な意味合いはありません。「Trusted Web」と「web3」は、まったく別物であることを理解しておくとよいでしょう。

僕が思う「web3」

僕の「web3」は「w」が"小文字"です。なぜかというと、Web1.0やWeb2.0は誰かが決めた言葉だけど、web3は誰でもないクリプトコミュニティの中から出てきた言葉です。

それにコミュニティ内のスラングにGood Morning(おはよう)を意味する「gm」があったりと、小文字には謙虚で楽しくやろうよ、というweb3のスタイルやカルチャー的な意味が込められていると思うからです。

「web3」の最大の特徴は「Decentralized(分散)」です。さまざまにコンポーザビリティを持つプロジェクトが、レゴブロックのようにお互いを補完し合うことで構成される一つのエコシステムを形成しています。

AIやブロックチェーンなどの"技術"を表す用語ではありません。「Web2.0」がGAFAMのような現在のビックテックを成長させたように、何か大きなものが生まれるだろう「ムーブメント」を指し示しているのだと思います。

ただし、今のweb3は、ブロックチェーン技術を含めて発展途上にあります。詐欺など多くのリスクが残されており、セキュリティを向上させるための人材がもっと必要です。たくさんのチャレンジが残されています。

一方で、インターネットの初期も同じでした。メールのスパムが防ぎきれないなど、不安定で使いにくい時代がありました。ゆえに、web3も同じです。Web1.0やWeb2.0から学んだことを活かし、悪事を防ぐ仕組みをBuildしなくてはなりません。web3が社会にとって有用なものにしていく責任が、私たちにはあります。

「web3」は社会のアーキテクチャを変える可能性があります。

DAO(分散型自律組織)は、私たちの「働き方」を変えます。

NFTは、私たちの「文化」をUpdateする表現になります。

メタバースは、私たちの「アイデンティティ」を再定義します。

譲渡不可能なNFTは、私たちの「教育」を解放します。

ガバナンストークンは、私たちの「民主主義」に新たな方法をもたらします。

社会のあらゆるレイヤーで非中央集権化が起こるweb3では、もはや富と権力を一箇所に集中させるというビジョンは古いものとなっていくでしょう。

社会の至るところで、個々が己の価値観や趣味嗜好、ライフスタイルにしたがって、思い思いのかたちで社会参加する。こうしたweb3のビジョンのもと、どういうゴール設定をして、社会を再構築していくか。

僕たちひとりひとりに委ねられています。

Ready to join web3?

――

以上は、『テクノロジーが予測する未来 ~ web3、メタバース、NFTで世界はこうなる 』にまとめたことをベースに、「web3とは」というテーマで書きました。web3に興味ある方は、ぜひ本も手にとってみてください。

![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)