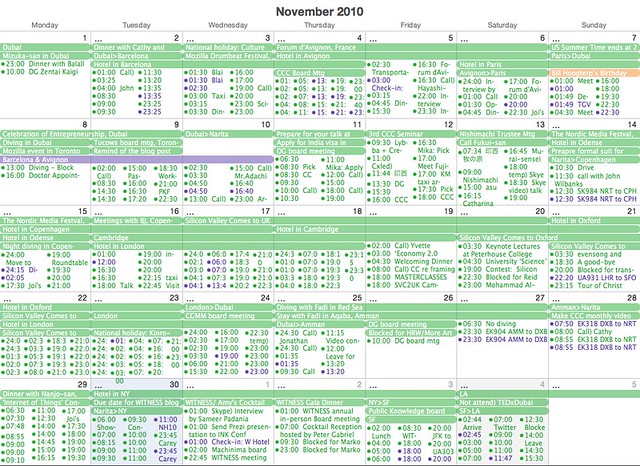

「ちゃんとした仕事」に「腰を落ち着ける」以前の様子(2010年11月)

前回のブログ記事(英語版のみ)は、Eメール対応に使える時間がいかに少ないか、そのことがどれだけ負担になっているかについて書いた。新しい人と知り合った時、直後に僕のブログを開いて一番上の投稿を読んでくださる人が多いんだけど、自分がいかに忙しいかを愚痴った内容になっていたわけだ。それ自体はよしとしても、会話がはずむきっかけにはなりにくい。あれ以降ここに面白い記事を書けていないことこそ、忙しさを解決できていない証拠だろう。とはいえ、状況がいささか改善できたのでご報告したいと思う。

前回の投稿後、Ray Ozzie がコメントで指摘してくれたのが、問題への取り組みかたが間違っている、という点だった。ミーティング中に意識を部分的にメールに割くのではなく、インプットとアウトプットの流れのバランスとりができるような効率的なメール対応を見極めるべき、との提案だ。このフィードバックを真摯に受け、受信トレイ処理の効率化という偉業に取り組んだ次第だ。ご参考になるかもしれないので、採用したプロトコルのいくつかを以下にご紹介する。

毎日受信トレイを空にしているわけではないけど、少なくとも週に1回は空にできている。概ね事態をコントロールできており、できないことや会えない人が出るのは本当に無理な時で、見落としゆえではない、というのが現状だ。随分マシに思えてる。

次の段階に進むのは新年に入ってからの予定で、毎日のスケジュールに運動、学び、そして「マインドフルネス的小休止」を取り込もうと考えている。そうする余地を確保するため、各種リクエストに応じる判断基準を今よりも遥かに高く設定するつもりだ。

現時点までに以下のステップを採用した。ご参考まで:

NRR(返信不要の明示)

署名欄に「※返信不要の場合は「NRR」(No Reply Required)でお報せください」と含めてある。仕事仲間にも、返信のいらないメッセージを送る時はその旨相手に伝えるのを流行らせようとしているところだ。これにより「ありがとう!」「了解!」等のひとこと返信を減らせるはずだ。

Sanebox

Sanebox という、舞台裏でメールを様々なフォルダに仕分けしてくれるサービスを使っている。受信トレイに入るのは、以前にこちらからメールを書いたことのある宛先、もしくは「学習させた」ドメイン名のみとなっている。Sanebox による学習は、メールを手動でフォルダにドラッグして仕分けしたり、ドメインもしくは件名内の特定ストリングを検出して仕分け先フォルダを指定したりすることで深まっていく。僕はフォルダを4つ設けていて、「受信トレイ」には重要なメッセージ、「@SaneLater」には知らない人からのメール、「@SaneBulk」にはマスメール、「@SaneBlackHole」には二度と目にしたくないメールが入るようにしている。

助っ人方式

Gmail には受信トレイへのアクセスを他人に許可できる便利な機能がある。僕の受信トレイには助っ人2人がアクセスでき、仕分けや返信を手伝ってくれている。「@SaneLater」に優先すべき新顔さんからのメッセージが届いていないかも監視してくれている。対応や返信に時間がかかりそうな案件は Trello に移行する(Trello については後述)。情報提供のリクエスト、誰かに委託すべきリクエスト、もしくは参加できる見込みが皆無なミーティングなどは受信トレイで直接処理する。返信が必要だが数分ですみそうなメールは Keeping のチケットに変換して、対応すべき担当者にアサインされる(Keeping についても後述)。

Slack

メディアラボでは Slack のチャンネルを活用しており、Slack 上で処理できるやりとりはそこだけで対応し、Eメールのスレッドにはしないようにしている。

Trello

Trelloはグループ単位でのタスク管理を可能にする素晴らしいツールだ。「Kanban」のシステムに非常によくにた構造になっており、様々なステップを通じたタスク管理ができるシステムを要する面々(アジャイルソフトウェア開発者など)に活用されている。Trello ではEメールを転送することでカードを生成して、カードに担当者を割り当て、メール、モバイルアプリ、デスクトップアプリのいずれからでも各カードに関する対話が可能だ。

僕はTrello上で「板」を2つ作っている。ひとつは「ミーティング」板で、ミーティングのリクエストは「着信」リスト内に、会場となる都市名(もしくはテレカンファレンス)で色分けされたタグがついた状態で登録される。個々のリクエストを「着信」から「近日いずれ」「予定調整」「却下」のいずれかにドラッグして仕分けする。

「予定調整」内のカードは大まかに優先度合い順に並んでいて、チームメンバーがリストの上端のカードから順に予定調整を進めていく。日時を打診中で確認待ちのミーティングは「確認待ち」リストへ、確認がとれたカードは「確認済み」リストに移行する。何らかの理由でミーティングが流れてしまった場合はカードを「未遂/再調整」リストに移し、完了したミーティングは「完了」に入る。週に最低1回は僕が「完了」リストのカードにフォローアップの見落としや、念頭に置くべき事項がないか確認して、アーカイブに入れる。「着信」「近日いずれ」リストも僕が確認して、「予定調整」と「却下」の判断をする。また、「予定調整」リストの優先順位も確認するようにしている。

「ミーティング」板に加え、「ToDo」板もある。

「ToDo」板には同様に「着信」リストがあり、やるべきかも、と僕か誰かが思った事項がリスト化されていく。対応しようと僕が決めた案件は「対応予定」リストに移す。未了で、誰かからの反応待ちゆえに止まってしまった案件は「待機中」リストに入れる。完了したら「完了」に入れて、いずれ、完了したことで十分な手応えを自分で得られた時点で僕がアーカイブ化する。こちらの板には「放棄」「却下」「委託済み」リストもある。

Keeping

Keeping はカスタマーサポートデスクが使うようなものとよく似たトラッキングシステムだ。あらゆるメールを「チケット」に変換でき、チケットシステムそのもののEメールアドレスも設定できる。このチケットシステムは、僕のメールの受信トレイよりも多くの方々に公開している。メールがチケット化されるとチーム全員がそのチケットをスレッドとして見られるようになり、文脈メモとして非公開のノートをスレッドに付与することもできる。Keeping は「お客さん」とのメールのやりとりを管理してくれるため、問い合わせに誰でも対応できるのと同時に、個々のメールに割り当てられたメンバーは個人のリストにその案件が「オープン」(要対応)として表示される。スレッドが解決するとチケットを「クローズ」(解決)してスレッドをアーカイブする。完了していないスレッドは誰かがクローズするまでは「オープン」のままとなる。クローズ済みのスレッドに誰かが返信した場合、再度「オープン」となる。

Keeping は Chrome および Gmail のプラグインで、機能は少々限定的だ。最近使い始めたところで僕はわりと好印象だけど、仲間の何人かはデスクトップ版のメールクライアントを使っていて、チケットの割り当てやクローズなど、いくつかの機能に使用制限がある。Keeping はまた、リクエストに対する処理に少々の待ち時間があり、大急ぎでトリアージをしている時などはイライラする。Trello ともかぶる部分があるので、導入する価値があるかどうかは微妙なところかもしれない。とはいえ、現状では試用中で、うちのプロセスにハマるかどうか、様子を見ている段階だ。

you can book me で僕と握手

15分のオフィスミーティングは(つかれるけど)短いながら高密度で、しばしば重要なミーティングを実現する方式として効果的に思えている。僕は youcanbook.me というサービスを使っていて、カレンダーの特定の時間帯を指定して、僕が考えたフォーム経由でウェブサイトから15分単位で予約を入れてもらえる。ミーティング予約は自動的に僕の Google カレンダーに登録され、通知のメールも届くし、キャンセルなどの更新情報も把握してくれる。

編集スタッフによるブラッシュアップ

Eメール、エッセイ、手紙など、様々な文書の編集を得意とするスタッフが何人かいる。大事な案件では Google ドキュメントを活用し、そこらが僕よりはるかに得意なメンバーに文章を編集してもらっている。

![Joi Ito [logo]](/_site/img/joi-ito-logo-300.png)